신성 로마 황제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

- 1. 개요

- 2. 역사

- 3. 황제 선출과 대관식

- 4. 황제 목록

- 4.1. 프랑크계 황제 (800년 ~ 924년)

- 4.2. 독일계 황제 (962년 ~ 1806년)

- 4.2.1. 오토 왕조 (962년 ~ 1024년)

- 4.2.2. 잘리어 왕조 (1027년 ~ 1125년)

- 4.2.3. 주플린부르크 왕조 (1133년 ~ 1137년)

- 4.2.4. 호엔슈타우펜 왕조 (1155년 ~ 1250년)

- 4.2.5. 룩셈부르크 왕조 (1312년 ~ 1313년, 1346년 ~ 1437년)

- 4.2.6. 비텔스바흐 왕조 (1314년 ~ 1347년, 1742년 ~ 1745년)

- 4.2.7. 합스부르크 왕조 (1440년 ~ 1740년)

- 4.2.8. 로트링겐 왕조 (1745년 ~ 1765년)

- 4.2.9. 합스부르크로트링겐 왕조 (1765년 ~ 1806년)

- 참조

1. 개요

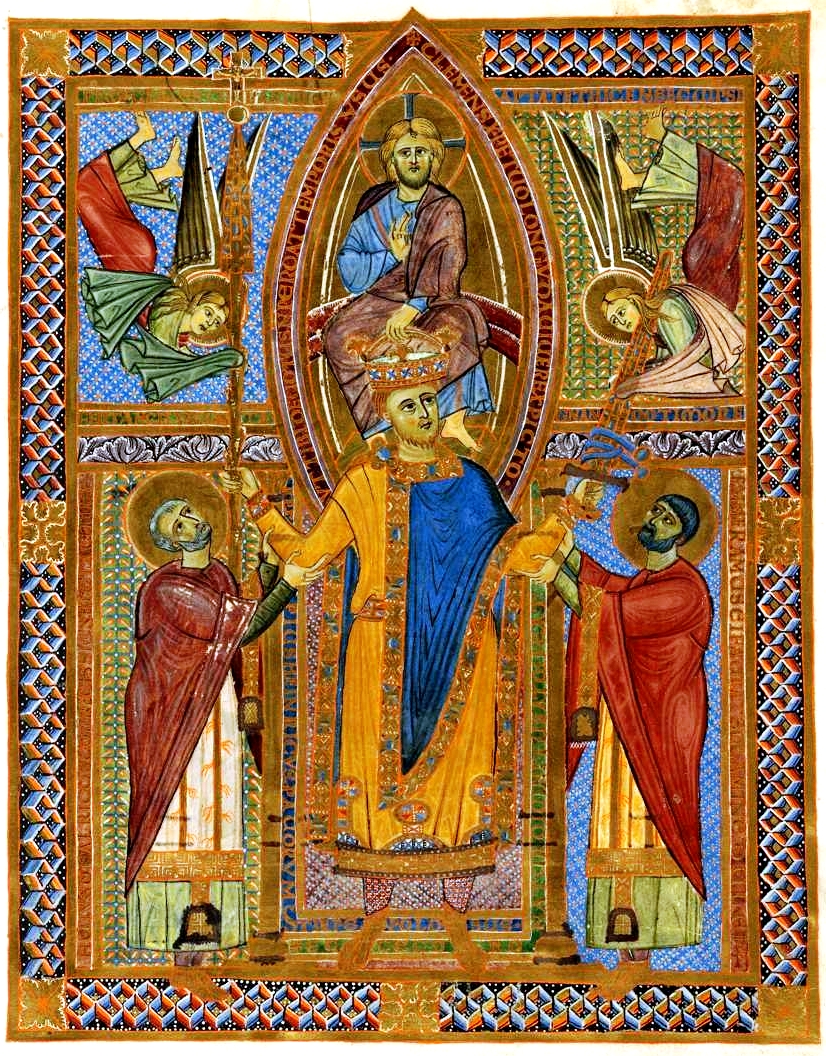

신성 로마 황제는 800년 샤를마뉴가 서로마 제국 황제로 즉위하면서 시작되었으며, 중세 유럽에서 세속 권위의 정점에 있었다. 황제는 독일과 이탈리아에서 가장 중요한 위치를 차지했고, 교황에게 대관을 받아야 황제를 자칭할 수 있었다. 1438년 이후에는 합스부르크 가문이 황제 자리를 거의 독점했으며, 1806년 제국이 해체될 때까지 이어졌다. 황제는 선거로 선출되었으며, 7명의 선제후가 선거에 참여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 신성 로마 황제 - 로마인의 황제

로마인의 황제는 역사적으로 여러 국가 통치자들이 사용한 칭호로, 주로 신성 로마 황제와 동로마 황제가 사용했으며, 라틴 황제, 일부 불가리아 군주, 세르비아 황제 등도 이와 유사한 칭호를 사용했다. - 신성 로마 황제 - 카롤루스 왕조 서로마 황제

카롤루스 왕조 서로마 황제는 서로마 제국 멸망 후 부활한 황제 지위를 칭한 카롤링거, 귀도, 보조, 운로칭 왕조 출신 인물들로, 800년 카롤루스 대제로부터 시작되었으나 962년 오토 1세의 신성 로마 제국 건국으로 더 이상 사용되지 않았다. - 오스트리아의 군주 - 레오폴트 2세 (신성 로마 황제)

레오폴트 2세는 계몽주의 영향을 받아 토스카나 대공으로서 사회 개혁을 추진했으며, 이후 신성 로마 황제가 되어 제국 내 혼란을 수습하고 프랑스 혁명에 대한 신중한 외교 정책을 펼쳤다. - 오스트리아의 군주 - 마티아스 (신성 로마 황제)

마티아스는 신성 로마 제국의 황제 막시밀리안 2세의 아들로, 네덜란드 총독, 헝가리, 오스트리아, 모라비아 왕위를 거쳐 1612년 황제가 되었으나 종교적 갈등과 건강 악화, 후계자 문제, 보헤미아의 반란으로 30년 전쟁의 도화선이 되었고 1619년 사망했다. - 독일의 군주 - 페르디난트 1세 (신성 로마 황제)

페르디난트 1세는 1556년부터 신성 로마 제국 황제, 1526년부터 헝가리와 보헤미아의 왕, 1521년부터 오스트리아 대공을 지냈으며 합스부르크 왕가의 오스트리아 분가를 창시하고 헝가리와 보헤미아 왕위를 계승하여 합스부르크 제국의 기틀을 마련, 종교 갈등을 조정하여 아우크스부르크 화의를 이끌어냈고 중앙집권화와 가톨릭 부흥을 추진했다. - 독일의 군주 - 프리드리히 3세 (독일 황제)

프리드리히 3세는 1888년에 99일간 독일 제국 황제 겸 프로이센 국왕으로 재위했으며 자유주의 성향으로 독일 역사에 큰 영향을 미칠 가능성이 있었으나 후두암으로 짧게 재위하여 독일 자유주의 쇠퇴에 영향을 주었다는 평가를 받는다.

2. 역사

콘스탄티누스 1세 시대부터 로마 황제들은 기독교의 장려자이자 수호자 역할을 맡았다. 콘스탄티누스의 통치는 대교회에서 기독교 황제의 지위에 대한 선례를 세웠으며, 황제들은 신민들의 영적 건강에 대해 신에게 책임이 있다고 여겨졌다. 콘스탄티누스 이후 황제는 교회가 정교를 정의하고 유지하는 것을 돕는 의무가 있었으며, 교리를 시행하고, 이단을 근절하고, 교회의 일치를 유지하는 것이 황제의 역할이었다.[3] 황제와 교회 사이의 직함과 연결은 중세 시대 내내 동로마 제국에서 계속되었다. 5세기부터 8세기까지의 공의회는 동로마 황제에 의해 소집되었다.

서유럽에서는 율리우스 네포스 사후 480년에 서방 황제의 칭호가 사라졌지만, 야만족 왕국의 통치자들은 적어도 명목상 6세기까지는 동로마 황제의 권위를 인정했다. 유스티니아누스 1세의 재정복으로 이탈리아 반도에 비잔티움의 존재가 재확립되었지만, 콘스탄티노플 교회에 대한 지배권을 추구하는 교황청과 종교적 마찰이 존재했다. 8세기 말, 교황청은 여전히 콘스탄티노플의 통치자를 로마 황제로 인정했지만, 이탈리아에서 비잔티움의 군사적 지원이 점차 줄어들면서 교황청은 보호를 위해 프랑크에 의존하게 되었다. 800년 교황 레오 3세는 프랑크의 왕이자 이탈리아 왕인 카롤루스 마그누스에게 큰 빚을 지고 있었다. 당시 동로마 황제 콘스탄티누스 6세는 797년에 폐위되었고 그의 어머니 이레네가 군주로 대체되었다.[4]

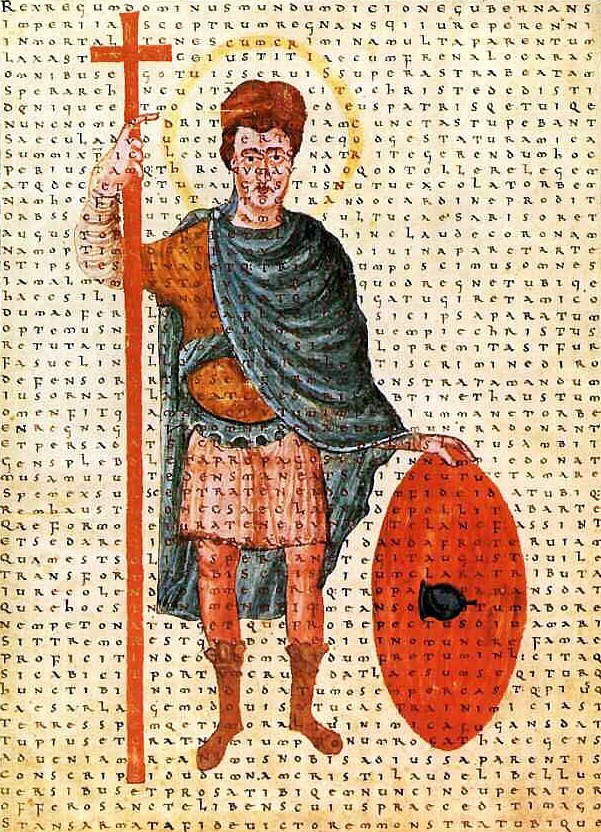

여성이 제국을 통치할 수 없다는 구실로, 교황 레오 3세는 왕위가 공석이라고 선언하고 카롤루스 마그누스를 로마 황제 (Imperator Romanorumla)로 즉위시켜 콘스탄티누스 6세의 후계자로 삼았고, ''제국의 계승'' 개념을 사용했다.[4] 카롤루스 마그누스가 자신의 주화에 사용한 이름과 칭호는 ''Karolus Imperator Augustus''이며, 문서에서는 ''Imperator Augustus Romanum gubernans Imperium'' ("로마 제국을 통치하는 황제 아우구스투스")과 serenissimus Augustus a Deo coronatus, magnus pacificus Imperator Romanorum gubernans Imperiumla ("신에 의해 즉위한 가장 고귀한 아우구스투스, 위대한 평화로운 황제, 로마 제국을 통치함")를 사용했다. 동로마 제국은 결국 카롤루스 마그누스와 그의 후계자들을 황제로 인정했지만, "프랑크"와 "독일 황제"로서, 그들이 자신들에게만 남겨둔 로마라는 칭호는 결코 사용하지 않았다.[5]

서방의 황제 칭호는 교황의 인정을 의미했다. 중세 시대에 교황의 권력이 커짐에 따라 교황과 황제는 교회 행정을 놓고 갈등을 빚었다. 가장 잘 알려지고 가장 치열한 갈등은 11세기에 하인리히 4세와 교황 그레고리오 7세 사이에 벌어진 서임권 투쟁으로 알려져 있다.

카롤루스 마그누스의 즉위 후, 그의 후계자들은 베렌가리오 1세가 924년에 사망할 때까지 그 칭호를 유지했다. 924년과 오토 1세의 962년 즉위 사이의 비교적 짧은 무정부 상태는 프랑크 제국에서 신성 로마 제국으로의 전환을 나타내는 것으로 여겨진다. 오토 왕조 시대에, 이전 카롤링거 왕조의 동프랑크 왕국의 대부분이 신성 로마 제국의 경계 내에 속하게 되었다.

911년 이후, 다양한 독일 제후들은 동료들 중에서 ''독일 왕''을 선출했다. 독일 왕은 그 후 카롤루스 마그누스가 설정한 선례에 따라 962년~1530년 기간 동안 황제로 즉위했다. 카를 5세는 교황에 의해 즉위한 마지막 황제였으며, 그의 후계자인 페르디난트 1세는 1558년에 "선제 황제"라는 칭호를 채택했다. 마지막 신성 로마 선제 황제인 프란츠 2세는 제국의 최종 해체를 가져온 나폴레옹 전쟁 중인 1806년에 퇴위했다.

독일 로마 제국과 관련하여 "sacrum"(즉, "신성한")이라는 용어는 프리드리히 1세 바르바로사 치하인 1157년에 처음 사용되었다.[6] 신성 로마 황제의 표준 명칭은 "로마의 아우구스투스 황제" (''Romanorum Imperator Augustus'')였다. 카롤루스 마그누스가 800년에 즉위했을 때, 그는 "신에 의해 즉위된 가장 고귀한 아우구스투스, 위대하고 평화로운 황제, 로마 제국을 통치함"으로 칭해졌으며, 이는 황제 칭호에 "신성한"과 "로마의" 요소를 구성했다. "로마의"라는 단어는 동로마 제국의 계속된 존재에도 불구하고 (게르만) 신성 로마 황제들을 서로마 제국 황제 칭호의 상속자로 간주하는 ''제국의 계승'' (또는 이 경우 ''제국의 복원'') 원칙을 반영했다.

독일어권 역사 서술에서는 "Römisch-deutscher Kaiser"("로마-독일 황제")라는 용어가, 영어권에서는 "Holy Roman Emperor"라는 용어가 사용된다.

중세를 통틀어 로마에서 교황에게 즉위식을 받기 전까지는 왕은 황제를 자칭할 수 없었고, 즉위 전 사실상의 독일 왕은 "로마 왕"이라고 불렸다. 황제 지위 자체에는 권능이 없었고, 교황이 인정한 실력자에게 주어지는 명예 칭호였다. 그러나 그만큼 위엄은 절대적이었고, 특히 오토 1세 이후 13세기의 호엔슈타우펜 왕조 단절에 이르기까지의, 소위 "삼왕조 시대"의 황제는 교황과 서유럽적 기독교 세계의 권위와 권력을 양분했다. 물론 이 권위는 서유럽에서만 통했고 동로마 제국의 황제는 서쪽 황제를 어디까지나 프랑크인(서유럽인)의 황제로 여겼다.

호엔슈타우펜 왕조의 단절 이후, 황제 지위는 100년 가까이 단절되었다. 로마 왕의 권력조차 합스부르크 가의 루돌프 1세의 즉위까지 공백이 되는 "대공위 시대"가 되어 왕권·황권은 현저하게 쇠퇴했다. 왕위는 세습도 제대로 되지 않았고, 황제가 되기 위한 로마 원정을 할 수 없는 왕도 많이 나왔다. 그 사이 독일 제후들에게는 여러 가지 특권이 주어졌고, 이탈리아에는 도시 국가가 난립했고, 부르군트는 프랑스에 병합되었다. 이 시대부터 보편적 황제 이념과 현실의 황제의 정치 권력 사이에 상당한 괴리가 나타나기 시작했다.

중세 후기 이후로는 황권이 미치는 범위는 현재의 독일과 그 주변으로 제한되고, 더욱이 황제의 정책을 보더라도 제국이나 황권의 이익보다는 자신의 가문을 강화하는 것을 중시하게 되었다. 아이러니하게도 신성 로마 제국이라는 국호가 정착하는 것은 이 무렵이다. 황제 지위의 전제가 되는 로마 왕(독일 왕) 선거에도 교황이나 외부의 왕권이 개입했지만, 1356년에 카를 4세는 황금칙서를 발하여, 국왕 선거에 참여하는 선제후의 지위를 고정하고, 그 세습을 명확히 한 뒤 선거로 뽑힌 국왕이 즉시 황제로서의 권력을 얻는다고 규정하여 황권의 자율성을 높였다.

중세에는 “황제(emperator, caesar, monarcha)”와 “국왕(rex)” 사이에 명확한 구분이 존재했고, 따라서 “제권(imperium)”과 “왕권(regnum)” 사이에도 기본적인 차이가 있었다. 국왕은 한 부족이나 여러 부족 단위의 지배자에 머물렀지만, 황제는 세계 전체를 다스리는 자로 여겨졌다. 행정 문서에서도 국왕 통치 연호와 황제 통치 연호는 13세기까지 명확하게 구분하여 사용되었다. 또한 초기에는 입법권이 황제의 특권으로 여겨졌으며, 카롤링거 왕조 이전 게르만의 국왕들은 기본적으로 입법 행위를 하지 않았다.

2. 1. 프랑크 왕국 시대 (800년 ~ 924년)

800년 샤를마뉴의 대관으로 프랑크 왕국의 왕권이 가톨릭 교회와 결합된 황제가 등장하였다(프랑크-로마 황제).[12] 그러나 이 황제권은 프랑크 왕국의 분열과 함께 실질적으로는 이탈리아 왕권으로 축소되었고, 10세기 초에는 이미 멸망하였다.[12] 962년 동프랑크(현재의 독일)의 왕 오토 1세가 이탈리아 왕을 겸임한 후 로마 황제로 대관하여 동프랑크(현재의 독일)・이탈리아에 대한 지배권을 행사하는 황제권이 부활하였다.[12] 황제는 이후 부르군트 왕도 겸임하였다.[12] 이 황제권은 프랑크 왕국에 대해서는 지배력을 행사할 수 없었지만, 우위를 유지할 수는 있었다.[12]2. 2. 신성 로마 제국의 성립과 발전 (962년 ~ 1250년)

800년 샤를마뉴의 대관으로 프랑크 왕국의 왕권이 가톨릭 교회와 결합된 황제가 등장하였다(프랑크-로마 황제). 그러나 이 황제권은 프랑크 왕국의 분열과 함께 실질적으로는 이탈리아 왕권으로 축소되었고, 10세기 초에는 이미 멸망하였다. 962년 동프랑크(현재의 독일)의 왕 오토 1세가 이탈리아 왕을 겸임한 후 로마 황제로 대관하여 동프랑크(현재의 독일)・이탈리아에 대한 지배권을 행사하는 황제권이 부활하였다. 그후 황제는 부르군트 왕도 겸임하였다. 이 황제권은 프랑크 왕국에 대해서는 지배력을 행사할 수 없었지만, 우위를 유지할 수는 있었다.리우돌핑가(또는 작센 왕조) ·살리어 왕조·호엔슈타우펜 왕조 시대에 황제권은 절정에 달했고, 이 시대는 “삼왕조 시대”라고 불린다. 작센 왕조에서는 신성 로마 제국(이탈리아)(이탈리아 왕국)에 대한 황제의 지배권이 확립되었고, 동로마 제국에 대해 현재 독일에 군림하는 서방의 로마 황제권이 제도적으로 확립되었음이 명확해졌다.

2. 3. 대공위 시대와 황제권의 약화 (1250년 ~ 1438년)

호엔슈타우펜 왕조 단절 이후 “대공위 시대”에는 신성 로마 제국의 직할령과 여러 권리가 현저히 감소했고, 대공위 시대 직후 루돌프 1세도 왕위 계승에 실패했다. 그 때문에 이후 역대 국왕들은 주로 자신의 가문 영지에 의존하게 되었다.[12] 루돌프 1세 이후 국왕과 황제는 왕권 또는 제권 강화보다 자신의 가문 세력 확장을 정책 목표로 삼게 되어, “가문 왕권(Hausmachtkönigtum)” 시대가 시작되었다. 또한 대공위 시대 이후에는 프랑스 왕권에 대해 우위를 유지할 수 없게 되었다.2. 4. 합스부르크 왕조 시대 (1438년 ~ 1806년)

1356년 카를 4세는 황금칙서를 발표하여 국왕 선거에 참여하는 선제후의 지위를 고정하고 세습을 명확히 하였다. 이를 통해 선거로 뽑힌 국왕이 즉시 황제로서의 권력을 얻는다고 규정하여 황권의 자율성을 높였다.[12]그 후, 합스부르크 가의 황제 프리드리히 3세는 오랜 통치 기간 동안 왕위 세습에 성공했고, 아들 막시밀리안 1세는 제후들의 요구로 제국을 개조하여 국가 연합에 가까운 체제를 갖추었다.[13] 막시밀리안 1세는 로마 원정을 성공시키지 못한 로마 왕이었지만, 교황으로부터 "뽑힌 로마 황제"라는 칭호를 받았다. 이후 로마 왕(독일 왕)은 명실상부한 황제로 인정받게 되었고, 대신 로마와의 관계를 잃고 실질적으로 독일 황제라는 상태가 정착했다.

프랑수아 1세와 카를 5세(막시밀리안 1세의 손자)의 황제 선거전은 매우 치열했다. 황제로 선출된 카를 5세는 이탈리아 전쟁에서 프랑수아 1세를 이겨냈다. 이때부터 황제 지위가 합스부르크 가에 의해 사실상 세습되는 것이 명확해졌다. 이후 1806년 제국이 법적으로 소멸할 때까지, 황제 지위는 합스부르크 가에 의해 거의 독점되었다.

3. 황제 선출과 대관식

콘스탄티누스 1세 때부터 로마 황제들은 기독교의 장려자이자 수호자 역할을 맡았다. 콘스탄티누스의 통치는 기독교 황제의 지위에 대한 선례를 세웠다. 황제들은 신민들의 영적 건강에 대해 신에게 책임이 있다고 여겼으며, 교회가 정교를 정의하고 유지하는 것을 돕는 의무가 있었다. 황제의 역할은 교리를 시행하고, 이단을 근절하고, 교회의 일치를 유지하는 것이었다.[3]

서로마 제국에서는 율리우스 네포스 사후 480년에 서방 황제 칭호가 사라졌지만, 야만족 왕국 통치자들은 적어도 명목상 6세기까지는 동로마 황제 권위를 인정했다. 8세기 말 교황청은 여전히 콘스탄티노플의 통치자를 로마 황제로 인정했지만, 이탈리아에서 비잔티움의 군사적 지원이 점차 줄어들면서 프랑크에 보호를 의존하게 되었다. 800년 교황 레오 3세는 프랑크의 왕이자 이탈리아 왕인 카롤루스 마그누스에게 큰 빚을 지고 있었다. 이 무렵 동로마 황제 콘스탄티누스 6세는 797년에 폐위되었고 그의 어머니 이레네가 군주로 대체되었다.[4]

여성이 제국을 통치할 수 없다는 구실로, 교황 레오 3세는 왕위가 공석이라고 선언하고 카롤루스 마그누스를 로마 황제(Imperator Romanorumla)로 즉위시켜 콘스탄티누스 6세의 후계자로 삼았고, ''제국의 계승'' 개념을 사용했다.[4] 카롤루스 마그누스가 자신의 주화에 사용한 이름과 칭호는 ''Karolus Imperator Augustus''이다.

카롤루스 마그누스 즉위 후, 그의 후계자들은 베렌가리오 1세가 924년에 사망할 때까지 그 칭호를 유지했다. 924년과 오토 1세의 962년 즉위 사이의 비교적 짧은 무정부 상태는 프랑크 제국에서 신성 로마 제국으로의 전환을 나타내는 것으로 여겨진다. 오토 왕조 시대에, 이전 카롤링거 왕조의 동프랑크 왕국 대부분이 신성 로마 제국 경계 내에 속하게 되었다.

911년 이후, 다양한 독일 제후들은 동료들 중에서 ''독일 왕''을 선출했다. 독일 왕은 그 후 카롤루스 마그누스가 설정한 선례에 따라 962년~1530년 기간 동안 황제로 즉위했다. 카를 5세는 교황에 의해 즉위한 마지막 황제였으며, 페르디난트 1세는 1558년에 "선제 황제"라는 칭호를 채택했다. 프란츠 2세는 나폴레옹 전쟁 중인 1806년에 퇴위했다.

신성 로마 황제의 표준 명칭은 "로마의 아우구스투스 황제" (''Romanorum Imperator Augustus'')였다.

3. 1. 선출

선거 군주제였던 독일 왕국은 10세기 초, 911년 독일의 마지막 카롤링거 왕조 통치자 루트비히 유아왕이 후계자 없이 사망하고 콘라트 1세가 선출되면서 시작되었다. 선거는 독일 왕위가 잉글랜드와 달리 부분적으로만 세습되었음을 의미하지만, 후계자가 없을 때까지 종종 한 왕조에 주권이 남아 있었다. 선거 과정에서 주요 후보자는 유권자들을 자기편으로 유지하기 위해 양보를 해야 했는데, 이를 ''Wahlkapitulationen''(선거 조항)이라고 했다.

콘라트는 독일 공작들에 의해 선출되었고, 7명의 선제후 제도가 언제 확립되었는지는 정확히 알려져 있지 않다. 인노첸시오 3세가 베르톨트 5세에게 보낸 교황령 ''Venerabilem''(1202년)은 왕국의 (익명의) 제후들에 의한 선거 절차를 확립하고, 후보자 승인권을 교황에게 유보했다. 우르바노 4세의 서한(1263년)은 1256년의 분쟁 투표와 대공위를 언급하며, "태고의 관습"에 따라 7명의 제후가 왕과 미래 황제를 선출할 권리가 있었다고 시사한다. 7명의 선제후는 1356년 황금칙서에 명시되어 있는데, 마인츠 대주교, 트리어 대주교, 쾰른 대주교, 보헤미아 왕, 라인 궁정백, 작센 공작, 브란덴부르크 변경백이다.

1438년 이후, 합스부르크가와 합스부르크-로렌 가에 황제 자리가 유지되었으며, 비텔스바흐 가 출신 카를 7세는 예외적인 경우였다. 막시밀리안 1세 (1508~1519 재위)와 그의 후계자들은 더 이상 교황에게 황제 대관식을 받기 위해 로마로 가지 않았다. 막시밀리안은 1508년 교황의 승인을 받아 스스로 선출된 로마 황제 (''Erwählter Römischer Kaiser'')라고 칭했고, 이 칭호는 대관식을 치르지 않은 그의 모든 후계자들이 사용했다. 그의 후계자 중 카를 5세만이 교황 대관식을 받았다.

1621년 선제후 팔츠의 자리는 바이에른 공작에게 주어졌지만, 1648년 30년 전쟁 이후 팔츠 선제후가 8번째 선제후로 복귀했다. 하노버 선제후령은 1692년 9번째 선제후로 추가되었고, 1708년 제국 의회에서 확인되었다. 제후 선거인단 전체는 1803년 독일 영세 속령화로 10명의 선제후로 개편되었는데, 이는 제국 해체 3년 전이었다.

3. 2. 대관식

선거 군주제였던 독일 왕국은 10세기 초, 911년 독일의 마지막 카롤링거 왕조 통치자였던 루트비히 아동왕의 후계자 없이 사망한 후 콘라트 1세가 선출된 것에서 시작된다. 선거는 독일 왕위가 부분적으로만 세습되었다는 것을 의미하지만, 더 이상 남성 후계자가 없을 때까지 종종 한 왕조에 주권이 남아 있었다. 선거 과정은 주요 후보자가 유권자들을 자기편으로 유지하기 위해 양보를 해야 했는데, 이를 ''Wahlkapitulationen''(선거 조항)이라고 했다.[2]콘라트는 독일 공작들에 의해 선출되었고, 7명의 선제후 제도가 언제 확립되었는지는 정확히 알려져 있지 않다. 이노센티우스 3세가 베르톨트 5세에게 보낸 교황령 ''Venerabilem''(1202년)은 왕국의 (익명의) 제후들에 의한 선거 절차를 확립하고, 후보자 승인권을 교황에게 유보하고 있다.[2] 우르바누스 4세의 서한(1263년)은 1256년의 분쟁 투표와 그 후의 대공위의 맥락에서, "태고의 관습"에 따라 7명의 제후가 왕과 미래 황제를 선출할 권리가 있었다고 시사한다.[2] 7명의 선제후는 1356년 황금칙서에 명시되어 있는데, 마인츠 대주교, 트리어 대주교, 쾰른 대주교, 보헤미아 왕, 라인 팔츠 백작, 작센 공작, 브란덴부르크 변경백이다.[2]

1438년 이후, 합스부르크가와 합스부르크-로렌 가에 그 자리가 남았으며, 카를 7세 (비텔스바흐 가 출신)의 짧은 예외가 있었다. 막시밀리안 1세 (황제 1508~1519)와 그의 후계자들은 더 이상 교황에게 황제 대관식을 받기 위해 로마로 가지 않았다. 따라서 막시밀리안은 1508년 교황의 승인을 받아 스스로 선출된 로마 황제 (''Erwählter Römischer Kaiser'')라고 칭했다. 이 칭호는 그의 모든 대관식을 치르지 않은 후계자들이 사용했다. 그의 후계자 중에서는 곧바로 뒤를 이은 카를 5세만이 교황 대관식을 받았다.[2]

4. 황제 목록

선거 군주제였던 독일 왕국은 10세기 초, 911년 독일의 마지막 카롤링거 왕조 통치자였던 루트비히 아동왕이 후계자 없이 사망한 후 콘라트 1세가 선출되면서 시작되었다. 선거는 독일 왕위가 부분적으로만 세습되었다는 것을 의미했지만, 남성 후계자가 없을 때까지 종종 한 왕조에 주권이 남아 있었다. 선거 과정에서 주요 후보자는 유권자들을 자기편으로 유지하기 위해 양보를 해야 했는데, 이를 ''Wahlkapitulationen''(선거 조항)이라고 했다.

콘라트는 독일 공작들에 의해 선출되었고, 7명의 선제후 제도가 언제 확립되었는지는 정확히 알려져 있지 않다. 이노센티우스 3세가 베르톨트 5세에게 보낸 교황령 ''Venerabilem''(1202년)은 왕국의 (익명의) 제후들에 의한 선거 절차를 확립하고, 후보자 승인권을 교황에게 유보하고 있다. 우르바누스 4세의 서한(1263년)은 1256년의 분쟁 투표와 그 후의 대공위의 맥락에서, "태고의 관습"에 따라 7명의 제후가 왕과 미래 황제를 선출할 권리가 있었다고 시사한다. 7명의 선제후는 1356년 황금칙서에 명시되어 있는데, 마인츠 대주교, 트리어 대주교, 쾰른 대주교, 보헤미아 왕, 라인 팔츠 백작, 작센 공작, 브란덴부르크 변경백이다.

1438년 이후, 합스부르크가와 합스부르크-로렌 가에 그 자리가 남았으며, 카를 7세 (비텔스바흐 가 출신)의 짧은 예외가 있었다. 막시밀리안 1세 (황제 1508~1519)와 그의 후계자들은 더 이상 교황에게 황제 대관식을 받기 위해 로마로 가지 않았다. 따라서 막시밀리안은 1508년 교황의 승인을 받아 스스로 선출된 로마 황제 (''Erwählter Römischer Kaiser'')라고 칭했다. 이 칭호는 그의 모든 대관식을 치르지 않은 후계자들이 사용했다. 그의 후계자 중에서는 곧바로 뒤를 이은 카를 5세만이 교황 대관식을 받았다.

1621년 선제후 팔츠의 자리는 바이에른 공작에게 주어졌지만, 1648년 30년 전쟁 이후, 팔츠 선제후가 8번째 선제후로 복귀했다. 하노버 선제후령은 1692년 9번째 선제후로 추가되었고, 1708년 제국 의회에서 확인되었다. 제후 선거인단 전체는 1803년의 영세 속령화로 10명의 선제후로 개편되었는데, 이는 제국 해체 3년 전이었다.

4. 1. 프랑크계 황제 (800년 ~ 924년)

800년 카롤루스 1세 마그누스(카롤루스 대제)가 로마 황제로 즉위한 이후, 프랑크 왕국 출신의 군주들이 황제 자리를 이어받았다.

9세기 후반, 카롤루스 왕조가 쇠퇴하면서 구이도 왕조, 보소 왕조, 운로키데스 왕조 등 여러 가문 출신들이 황제 자리에 올랐다. 924년 베렌가리우스 1세가 사망한 이후 황제 자리는 한동안 공석으로 남았다.

4. 1. 1. 카롤루스 왕조 (800년 ~ 888년)

4. 1. 2. 구이도 왕조 (891년 ~ 898년)

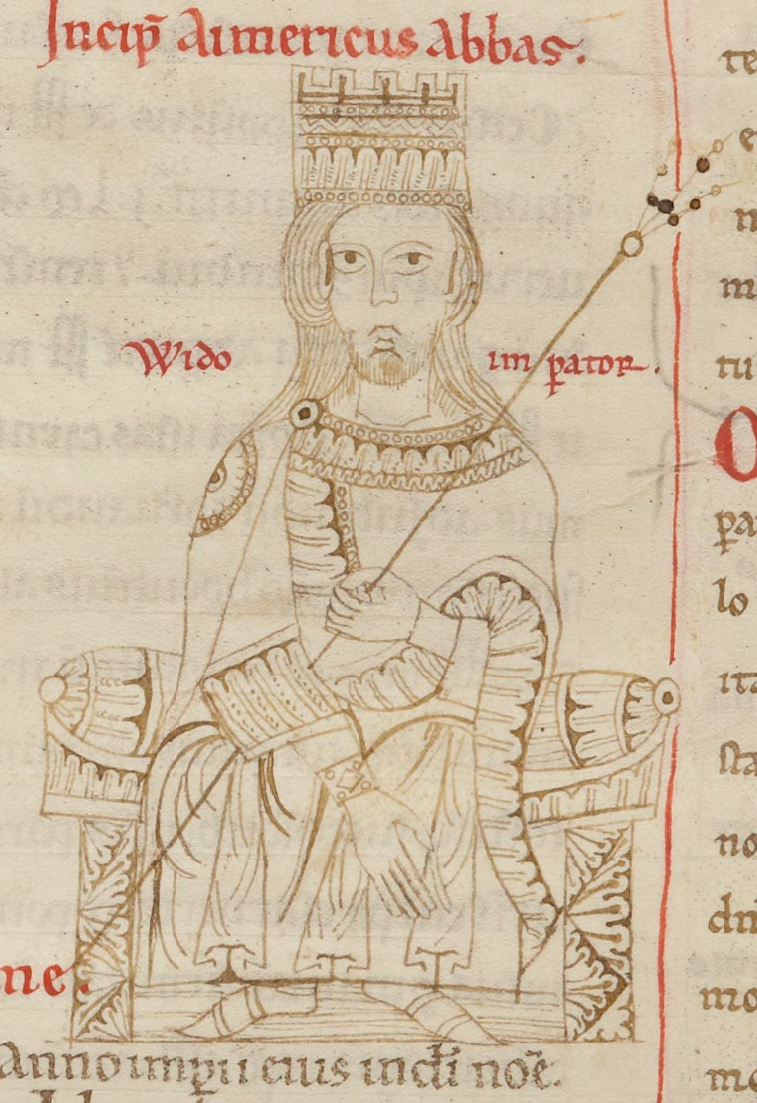

구이도 스폴레텐시스(? ~ 894년)는 891년부터 894년까지 신성 로마 황제였다. 카롤루스 대제의 차남 피피누스의 외증손자로, 구이도 가문 출신이다. 이탈리아 왕과 스폴레토 공작을 겸했다.

람베르투스 스폴레텐시스(880년 ~ 898년)는 892년부터 898년까지 신성 로마 황제였다. 구이도의 아들이며, 구이도 가문 출신이다. 이탈리아 왕과 스폴레토 공작을 겸했다.

4. 1. 3. 카롤루스 왕조 (896년 ~ 899년)

'''아르눌푸스 카린티아이'''(Arnulphus|아르눌프la)는 카롤루스 왕조 출신으로, 896년 2월 22일부터 899년 12월 8일까지 신성 로마 황제였다. 카롤루스 3세의 조카이기도 하다. 이탈리아 왕과 동프랑크인의 왕을 겸하였다.

4. 1. 4. 보소 왕조 (901년 ~ 905년)

4. 1. 5. 운로키데스 왕조 (915년 ~ 924년)

베렌가리우스 1세는 루도비쿠스 1세의 외손자로, 운로키데스 왕조 출신이다. 그는 888년 1월 13일부터 891년 2월 21일까지, 그리고 915년 12월부터 924년 4월 7일까지 신성 로마 황제였다. 또한 이탈리아 왕과 프리울리 변경백을 겸하였다.4. 2. 독일계 황제 (962년 ~ 1806년)

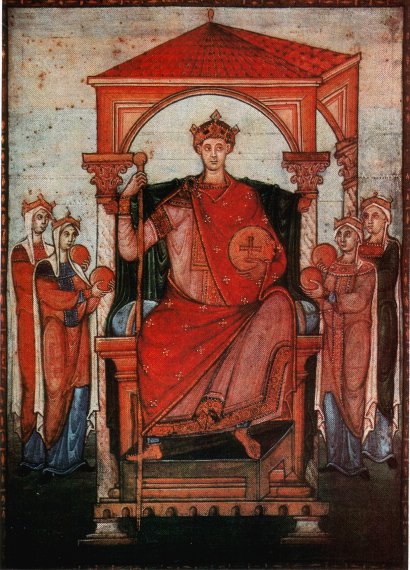

오토 1세가 962년 신성 로마 제국의 황제로 즉위하면서 독일계 황제 시대가 시작되었다. 독일 왕은 선출직이었기 때문에, 독일 왕으로 선출되는 것이 신성 로마 황제로 즉위하기 위한 사실상의 전제 조건이었다. 13세기까지, 제후 선제후들은 세 명의 주교와 네 명의 세속 군주로 구성된 특정한 7명의 선제후 집단으로 공식화되었다.15세기 중반까지 선제후들은 여러 왕조 중에서 자유롭게 선택했다. 13세기 후반 독일 왕위를 둘러싼 분쟁으로 수십 년 동안 황제 즉위가 없었지만, 1312년 하인리히 7세의 대관식으로 종식되었다. 합스부르크 가문의 즉위로 자유 선거 시대는 끝났으며, 합스부르크 가문은 18세기까지 황제 자리를 차지했다. 이후 합스부르크-로트링겐 가문이 1806년 제국이 폐지될 때까지 부자 상속으로 황제 자리를 이어받았다.

16세기부터 합스부르크 가문은 황제가 직무를 수행하기 전에 교황의 대관식을 받아야 하는 요구 사항을 없앴다. 페르디난트 1세 이후 모든 황제들은 전통적인 대관식을 포기했다.

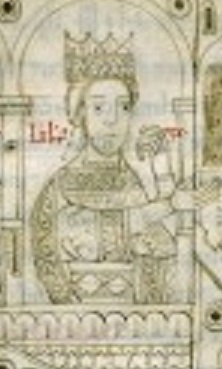

4. 2. 1. 오토 왕조 (962년 ~ 1024년)

오토 1세는 작센 공작이자 독일 왕으로, 962년 신성 로마 제국의 황제로 즉위하면서 오토 왕조가 시작되었다. 독일 왕은 선출직이었기 때문에, 독일 왕으로 선출되는 것이 신성 로마 황제로 즉위하기 위한 사실상의 전제 조건이었다.

4. 2. 2. 잘리어 왕조 (1027년 ~ 1125년)

콘라트 2세는 오토 1세의 외고손자로 1024년 9월 8일에 독일 왕으로 선출되었고, 1027년 3월 26일에 신성 로마 황제로 즉위하여 1039년 6월 4일까지 재위하였다. 잘리어 가문 출신으로, 부르군트 왕, 이탈리아 왕을 겸하였다.[4]하인리히 3세는 콘라트 2세의 아들로, 1028년 4월 14일에 독일 왕으로 선출되었고, 1046년 12월 25일에 신성 로마 황제로 즉위하여 1056년 10월 5일까지 재위하였다. 잘리어 가문 출신으로, 부르군트 왕, 이탈리아 왕, 바이에른 공작, 슈바벤 공작, 케른텐 공작, 마이센 변경백을 겸하였다.[5]

하인리히 4세는 하인리히 3세의 아들로, 1054년 7월 17일에 독일 왕으로 선출되었고, 1084년 4월 1일에 신성 로마 황제로 즉위하여 1106년 8월 7일까지 재위하였다. 잘리어 가문 출신으로, 부르군트 왕, 이탈리아 왕, 바이에른 공작을 겸하였다.[6]

하인리히 5세는 하인리히 4세의 아들로, 1099년 1월 6일에 독일 왕으로 선출되었고, 1111년 4월 13일에 신성 로마 황제로 즉위하여 1125년 5월 23일까지 재위하였다. 잘리어 가문 출신으로, 부르군트 왕, 이탈리아 왕을 겸하였다.[7]

4. 2. 3. 주플린부르크 왕조 (1133년 ~ 1137년)

로타르 3세는 1125년 독일 왕으로 선출되었고, 1133년 신성 로마 황제로 즉위하여 1137년 사망할 때까지 재위하였다. 주플린부르크 왕조 출신으로, 오토 1세의 조카의 7대손이다. 그는 부르군트 왕, 이탈리아 왕, 독일 왕, 작센 공작 등의 작위를 겸했다.

4. 2. 4. 호엔슈타우펜 왕조 (1155년 ~ 1250년)

프리드리히 1세 바르바로사는 1152년 독일 왕으로 선출되었고, 1155년 신성 로마 황제로 즉위하여 1190년 사망할 때까지 재위하였다. 그는 하인리히 4세의 외증손자였다.[1]하인리히 6세는 프리드리히 1세의 아들로, 1169년 독일 왕으로 선출되었고, 1191년 신성 로마 황제로 즉위하여 1197년 사망할 때까지 재위하였다.[2]

오토 4세는 1198년 독일 왕으로 선출되었고, 1209년 신성 로마 황제로 즉위하여 1215년까지 재위하였다. 그는 로타르 3세의 외증손자였다.[3]

프리드리히 2세 스투포르 문디는 하인리히 6세의 아들로, 1212년 독일 왕으로 선출되었고, 1220년 신성 로마 황제로 즉위하여 1250년 사망할 때까지 재위하였다. 그는 독일 왕, 이탈리아 왕, 시칠리아 왕, 예루살렘 왕을 겸하였다.[4]

4. 2. 5. 룩셈부르크 왕조 (1312년 ~ 1313년, 1346년 ~ 1437년)

하인리히 7세가 1312년 6월 29일에 황제로 대관되면서, 수십 년간의 공위 시대가 끝나고 룩셈부르크 왕조가 시작되었다. 하인리히 7세는 1308년 11월 27일에 독일왕으로 선출되었고, 1313년 8월 24일에 사망했다. 그는 독일왕, 이탈리아 왕, 룩셈부르크 백작 등의 작위를 가졌다.하인리히 7세의 뒤를 이어 루트비히 4세가 1314년 10월 20일에 독일왕으로 선출되어 1328년 1월 17일에 황제로 대관되었으며, 1348년 10월 11일에 사망했다. 루트비히 4세는 비텔스바흐 왕조 출신으로, 하인리히 4세의 먼 후손이자 로타르 3세의 6대손이었다. 그는 이탈리아 왕, 독일왕, 바이에른 공작 등의 작위를 가졌다.

카를 4세는 1346년 7월 11일에 독일왕으로 선출되었고, 1355년 4월 5일에 황제로 대관되었으며, 1379년 11월 29일에 사망했다. 룩셈부르크 왕조 출신으로 하인리히 7세의 손자였다. 그는 독일왕, 이탈리아 왕, 보헤미아 왕, 부르군트 왕, 룩셈부르크 백작, 랑고바르드인의 왕 등의 작위를 가졌다.

지기스문트는 1410년 9월 10일과 1411년 7월 21일에 독일왕으로 선출되었고, 1433년 5월 31일에 황제로 대관되었으며, 1437년 12월 9일에 사망했다. 룩셈부르크 왕조 출신으로 카를 4세의 차남이었다. 그는 독일왕, 이탈리아 왕, 보헤미아 왕, 헝가리와 크로아티아의 왕 등의 작위를 가졌다.

4. 2. 6. 비텔스바흐 왕조 (1314년 ~ 1347년, 1742년 ~ 1745년)

루트비히 4세는 1314년 10월 20일에 신성 로마 황제로 즉위하였으며, 1328년 1월 17일에 황제 대관식을 치렀고, 1348년 10월 11일까지 재위하였다. 루트비히 4세는 비텔스바흐 가문 출신으로, 하인리히 4세의 먼 후손이자 로타르 2세의 6대손이다. 그는 이탈리아 왕, 독일 왕, 바이에른 공작 등의 작위를 가졌다.[1]

카를 7세 알브레히트는 1742년 1월 24일에 신성 로마 황제로 즉위하여 같은 날 황제 대관식을 치렀고, 1745년 1월 20일까지 재위하였다. 카를 7세는 비텔스바흐 가문 출신으로, 페르디난트 2세의 외고손자이자 요제프 1세의 사위였다. 그는 보헤미아 왕, 바이에른 선제후 등의 작위를 가졌다.[1]

4. 2. 7. 합스부르크 왕조 (1440년 ~ 1740년)

- -합스부르크 왕조는 1440년 프리드리히 3세부터 1740년 카를 6세까지 신성 로마 제국 황제위를 차지했다. 프리드리히 3세는 1440년 독일 왕으로 선출되었고, 1452년 신성 로마 황제로 즉위하여 1493년까지 재위했다. 이후 막시밀리안 1세, 카를 5세 등 합스부르크 가문 출신 황제들이 연이어 즉위했다.

16세기부터 합스부르크 가문은 황제가 직무를 수행하기 전에 교황의 대관식을 받아야 하는 요구 사항을 없애기 시작했다. 페르디난트 1세부터 시작하여, 이후 모든 황제들은 전통적인 대관식을 포기했다.[1]

4. 2. 8. 로트링겐 왕조 (1745년 ~ 1765년)

4. 2. 9. 합스부르크로트링겐 왕조 (1765년 ~ 1806년)

프란츠 1세의 황제 즉위로 합스부르크로트링겐 가문의 통치가 시작되었다. 이후 합스부르크로트링겐 가문은 부자 상속을 통해 1806년 신성 로마 제국이 해체될 때까지 황제 자리를 계승했다.[1]

참조

[1]

서적

The Holy Roman Empire, 1495–1806

MacMillan Press

2019-01

[2]

서적

Everything You Ever Wanted to Know About the Tudors but Were Afraid to Ask

https://books.google[...]

Amberley Publishing

[3]

서적

The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages, 476–752

Routledge & Kegan Paul

1979

[4]

서적

The Holy Roman Empire

Macmillan

1968

[5]

학술지

Eduard Eichmann, die Kaiserkrönung im Abendland. Ein Beitrag zur, Geistesgeschichte des Mittelalters, mit besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Rechts, der Liturgie und der Kirchenpolitik

[6]

서적

Heiliges Reich

Artemis

1977–1999

[7]

서적

The New International Encyclopædia

1927

[8]

서적

Ludwig der Fromme

[9]

서적

The Origins of Modern Germany

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

[10]

서적

Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten und Völker, besonders des Mittelalters

https://books.google[...]

[11]

법령

Allerhöchste Pragmatikal-Verordnung vom 11. August 1804

The HR Emperor

[12]

웹사이트 # 위키피디아 항목으로 추정

프리드리히 3세의 통치

[13]

웹사이트 # 위키피디아 항목으로 추정

막시밀리안 1세의 가문 정책

[14]

웹사이트 # 위키피디아 항목으로 추정

신성 로마 제국의 황제관

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com